Avete mai sentito parlare di disturbi alimentari? Immagino di sì. Ne avete mai sofferto? Io sì. In parte ancora ne soffro e quel che più mi preme comunicare al mondo intero è che mi sono rotta di vergognarmene. Credo inoltre che chiunque stia leggendo questo articolo e abbia sofferto o soffra di disturbi alimentari o abbia un rapporto che gli/le sembra anche solo vagamente conflittuale/ossessivo/compulsivo col cibo dovrebbe smetterla di vergognarsene.

Diciamoci la verità: il disturbo alimentare è relegato dai più ad un mero capriccio; un problema che molto probabilmente ti sei creata o creato da solo perché non hai niente di importante a cui pensare e quello che più mi sconvolge è che perfino persone di presunto livello culturale e/o sensibilità sopra la media non si rendano conto che considerare il disturbo alimentare alla stregua di un vezzo è, oltre che retrò come gli scaldamuscoli, anche da stronzi di primissima categoria.

Ho iniziato a soffrire di disturbi alimentari all’età di circa 15 anni; sono andata in terapia a 17, quando ormai la mia condizione si era acutizzata ed era accompagnata anche da sintomi di altro tipo e sono apparentemente uscita dal mio vortice di disagio a 24 anni, quando ho finito gli studi universitari.

Col tempo ho intuito che i miei disturbi erano (e a volte sono tutt’ora) legati a un forte stato di ansia e al desiderio di controllare degli aspetti della mia vita che non mi è possibile controllare. Detto banalmente e brevemente, il controllo sul cibo, la cui assunzione sta alla base della sopravvivenza e quindi di una faccenda che è letteralmente di vitale importanza, ha sempre corrisposto per me con l’illusione di riuscire a gestire molteplici altri aspetti della mia esistenza. A dimostrazione di questo c’è da dire che l’ipercontrollo sull’assunzione di cibo si accompagnava sempre alla capacità, seppur momentanea, di disciplinare rigidamente molteplici altri aspetti della mia vita come il lavoro, lo sport, il sonno, la gestione delle emozioni e la creatività.

In poche parole il rigore a cui sottoponevo la mia alimentazione sopiva temporaneamente le mie ansie più grandi e mi dava un senso inebriante di onnipotenza.

Non a caso la mia ricaduta nel vortice dei disturbi alimentari corrispose, alla fine di una relazione, cui seguì immediatamente l’avvento del covid, il quale ebbe a sua volta delle implicazioni dolorose sia dal punto di vista relazionale, sia da quello lavorativo.

La rottura della mia relazione di lunga data, mi aveva dato un’inebriante sensazione di libertà e di una nuova era di controllo sulla mia esistenza. Poi arrivò il covid: rimasi chiusa in casa con due amici che mi ospitavano. A trentadue anni non avevo un posto mio, me n’ero dovuta andare dalla casa in cui avevo vissuto col mio compagno all’improvviso e, stando a casa con i miei amici, iniziai l’esaltante e nuovissima esperienza dello smart working: ore e ore di fronte ad un dispositivo da cui tutti ti vedono e in cui anche tu ti vedi continuamente, circondata da specchi, camere di smartphone e senza un obiettivo specifico, perché tutti i miei nuovi progetti post rottura si erano dovuti interrompere a causa della pandemia, iniziai ad allenarmi. Ogni giorno. Mi allenavo e lavoravo nove ore al giorno.

Soffrivo per la clausura forzata, perché sentivo che la mia vita si era bloccata proprio quando avrei potuto finalmente sperimentare una nuova forma di libertà; soffrivo perché non capivo come affrontare l’esperienza del covid su cui c’erano così tanti punti di vista differenti, perché non riuscivo a comprendere quale fosse l’approccio morale migliore per star bene io, che non ho avuto alcun contatto fisico di nessun tipo, con nessuno per mesi e che iniziavo a sentirne il bisogno, e non far soffrire il prossimo terrorizzato dal virus. Soffrivo per il giudizio degli amici sulla mia recente rottura; ad un certo punto soffrii anche per degli episodi ai limiti del mobbing: ci fu una fase di totale invasamento da smartworking per cui tutti eravamo tenuti da un tacito e subdolo non-accordo (perché nessuna legge lo imponeva ovviamente) a tenere le camere accese mentre lavoravamo, il che divenne ben presto uno strumento di regime messo in mano al popolino che ne fece l’uso che al popolino si confà. Controllarsi a vicenda e puntare il dito contro chi penso che lavori meno di me o contro chi tiene la camera spenta per ragioni di privacy (e perché nessuna legge dice che mi devi guardare mentre lavoro). Io nel frattempo continuavo ad allenarmi. Questa era la mia risposta al disagio. Chi se ne frega pensavo. Io ho le mie cose, la mia libertà, i miei progetti, nessuno mi fermerà.

Mangiavo sempre meno ma non me ne accorgevo. Non me ne sono accorta finché non mi è stato fatto notare: perché certo se sei donna e dimagrisci non è mai un problema solo tuo. Diventa un problema di tutta la società.

Perché sei così magra? Perché mangi così poco? Perché ti alleni così tanto? Perchè questa fissa con la magrezza? Le donne devono avere le curve. Ti preoccupi così tanto del giudizio altrui?

Il mio primo pensiero in relazione a tutte le osservazioni che sono state mosse a proposito della mia magrezza da persone anche a me molto vicine fu: come hanno potuto persone che mi conoscono tanto profondamente, che conoscono la mia intelligenza e il mio livello culturale, rivolgersi a me come se fossi una sciocca, come se la mia “fissa per la magrezza” essendo una questione puramente legata all’apparenza, fosse semplicemente il segno di un’indole superficiale?

Per prima cosa, come ho detto all’inizio di questa lunga sparata sui disturbi alimentari, spesso, ma forse un psicologo mi dirà sempre, essi sono il sintomo di un disagio più profondo.

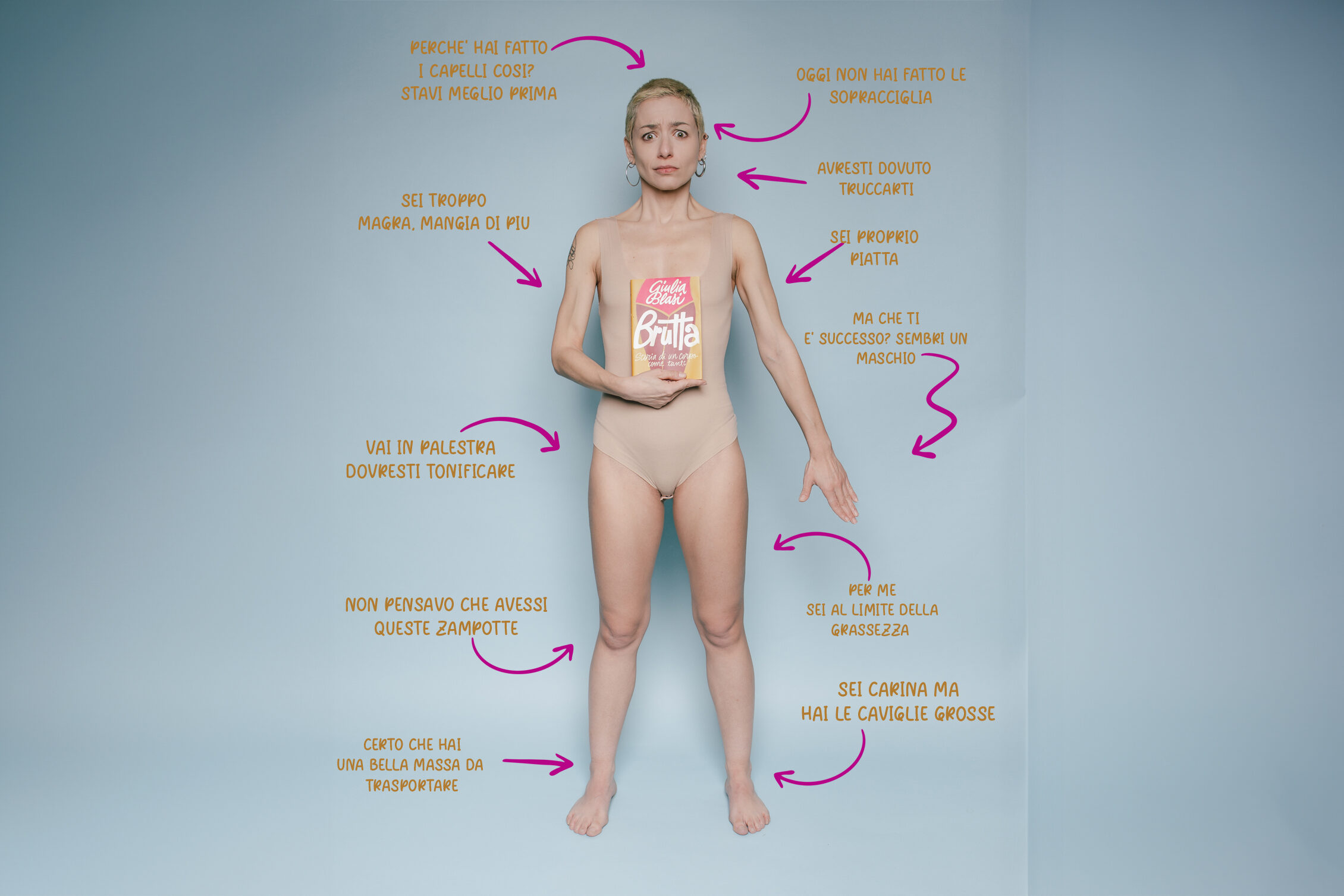

Ma in secondo luogo, e forse questo è il punto più importante della questione: perché all’interno di una società che ci insegna dai primi anni della nostra vita che noi donne siamo fondamentalmente ciò che appariamo e che il nostro valore umano dipende quasi interamente dal nostro aspetto, il disturbo alimentare dovrebbe essere considerato segno di superficialità?

Ne “Il mito della bellezza”, Naomi Wolf dice:

Le donne ricche, istruite e liberate del “Primo mondo che possono godere di libertà di cui nessuna di loro aveva mai potuto beneficiare in passato, non si sentono libere come vorrebbero. E non possono più relegare nel subconscio la sensazione che questa mancanza di libertà ha qualcosa a che vedere con…problemi frivoli, cose che non dovrebbero avere nessuna importanza. Molte si vergognano di ammettere che queste futilità, che riguardano l’aspetto fisico, il corpo, il viso i capelli, i vestiti, abbiano un peso così grande.

Dunque il problema è che non solo mi devo vergognare del mio aspetto che recepisco ormai da anni, come inadatto a quello che mi è richiesto dalla società in cui vivo; ma devo anche parare i colpi del giudizio di chi si crede più sveglio di me perché di questi problemi non ha mai sofferto o non ha mai ammesso di soffrire.

Se soffri di disturbi alimentari sei debole (e su questo ci torno) non solo perché hai un problema psicologico; lo sei anche perché “ti fai condizionare dal giudizio degli altri”: il problema sei tu, la tua fragilità, la tua incapacità di fregartene e di andare in giro testa alta, fiera della tua fisicità perché tu vali più del tuo corpo.

A questo proposito, prendo in prestito le parole di Maura Gancitano che nel suo “Specchio delle mie brame” esprime nel modo più esaustivo possibile il suddetto concetto:

Il desiderio di essere belle e il chiodo fisso delle imperfezioni del proprio corpo vengono visti, spesso, come debolezze femminili. Dovresti imparare a farti scivolare addosso quello che viene detto, perché se ti tocca e condiziona significa che non sei abbastanza forte. Dovresti liberarti dal bisogno di approvazione e dare la colpa del tuo disagio alle pressioni esterne.

Chi ti scrive «scrofa» sotto un’immagine che pubblichi o chi ti urla «cicciona» quando cammini per strada deve solo essere ignorato, Sbagli tu che te la prendi, che dai importanza all’insulto.

E quello che crediamo anche noi, che finiamo col sentirci pigre, ingorde e indisciplinate, e che in questo modo ci sentiamo due volte colpevoli: di non essere abbastanza belle e di non essere abbastanza forti.

Se non te ne freghi sei dunque una sciocca. O se non sei sciocca sei una debole (che poi tutti questi problemi con la fragilità…)

Ma come faccio ad essere tutte queste cose insieme: magra (ma non troppo), con le curve (ma non troppe), tonica (ma non troppo muscolosa), bella (ma non appariscente), forte (ma quel tanto da non essere considerata stronza e menefreghista)…?

Se devo essere magra o avere le curve o i muscoli o quello che stradiamine devo avere perché non mi sfracelliate i maroni, come faccio contemporaneamente a fregarmene di chi mi dice continuamente che il mio peso (per restare focalizzati sul problema del peso) supera, o è inferiore a quello degli standard socialmente accettabili?

Lo sappiamo tutti che è una farsa. Questo mito della donna forte che resiste alle prepotenze del patriarcato a testa alta, se le lascia scivolare addosso perché “dai le cose stanno così, se ti lamenti non arriverai da nessuna parte”, è quanto di più generoso possiamo dare al patriarcato stesso che ci vuole asservite alle sue regole e alle sue forme di dominio, senza che ci poniamo domande sul fatto che forse non viviamo nel migliore dei mondi possibili.

Possono senz’altro esistere donne forti-che-se-ne-fregano (yeah quanto sono cool quelle che se ne fregano) ma il punto è che non esistono solo quelle. Esistono migliaia di donne che NON se ne fregano, che soffrono la pressione sociale esterna relativa all’aspetto fisico e che non per questo meritano di essere ignorate, derise, schiacciate o tagliate fuori dall’ambita cerchia delle donne che hanno il diritto di esistere senza che gli si martellino i coglioni su quanto sono sbagliate. Lo stato civile di cui l’umanità è artefice e beneficiaria, è diverso dallo stato di natura proprio per questo: perché si prende la responsabilità di proteggere chi è più fragile e di comprendere il diverso; non va in giro a ululare che la vita è una giungla dove il più forte vince e il più debole soccombe.

Come se non bastasse, all’accusa di superficialità da parte dei nuovi luminari della filosofia moderna, si aggiunge anche l’accusa di immaturità in particolare dalla generazione precedente alla mia, quella dei miei genitori per intenderci, altrimenti detti boomer, la quale ha sempre nutrito un terrore atavico nei confronti di tutto ciò che non è materialmente tangibile tipo l’emotività e di conseguenza anche nei confronti di tutto ciò che è relativo ai disagi che non comportino l’insorgenza di sintomi visibili. Così il male interiore diventa tipo uno spauracchio, una cosa di cui vergognarsi: se non lo capisci lo eviti, questa è la filosofia dei boomer. Quante espressioni terrorizzate ho visto negli occhi degli oggi sessantenni che credevano e credono che se vai dallo psicologo sei pazzo; che hanno sempre sostenuto il metodo: “prendi tutto quello che hai dentro, tutte le tue emozioni, i tuoi disagi, i tuoi tormenti e schiacciali giù giù nel profondo della tua anima. Non si può star male. Bisogna portare a casa la pagnotta”

Quante volte ho sentito dire: “ai miei tempi si sistemava tutto con due pizze in faccia”

Bravi! Complimenti. Avanguardia pedagogica pura.

Così se un figlio o un suo coetaneo soffrono di un disturbo alimentare, loro non lo comprendono, lo guardano come una specie di alieno di capacità cognitive limitate e si girano dall’altra parte con un’aria di sufficienza che vuol mascherare una fondamentale incapacità di gestire i problemi psicologici ed emotivi. Una volta una collega con qualche anno più di me, di fronte alle mie evidenti difficoltà col cibo mi disse “Dai basta però con questi disturbi, non hai più quindici anni”.

No, ne ho trentadue (allora, ora ne ho trentacinque) e sono nata e cresciuta in una società che mi ha indotto a soffrire di disturbi alimentari ma che al tempo stesso rifiuta l’idea che io possa soffrirne perché è una cosa da sciocchi e io sono troppo intelligente per preoccuparmi di come appaio.

Per non parlare del rifiuto totale che questa stessa società ha delle fragilità: non puoi soffrire a meno che non ti sia morto un parente stretto (a volte non ti è permesso manco in questo caso). E qui arrivo all’ultimo punto della questione: se soffri senza un motivo materialmente tangibile e intelligibile ai famosi boomer, è perché in fondo nella vita non hai veri problemi, e qui vi rimando al mio articolo sulla sindrome del PROBLEMOMETRO. In una società complessa come la nostra, dove il progresso tecnologico ha cambiato tutto di noi, dal modo di comunicare fino ad arrivare, per restare in tema, alla percezione di noi stessi, chi è che può stabilire con un grado così alto di certezza cos’è un problema? Definiamo problemi solo le questioni di vita o di morte? Ho un problema solo se non riesco a portare a casa la pagnotta? Ho un problema solo se un mio parente è malato o è appena morto (perché poi guai a prolungare la sofferenza per più di un tot). Francamente mi augurerei che in un contesto come quello del primo mondo, ormai tanto avanzato dal punto di vista socio-economico non si presti attenzione solamente a problemi legati alla vita e alla morte. Se il mio problema fosse portare a casa la pagnotta, probabilmente mi troverei in una società che ha poco da rimproverarmi vista la sua incapacità di pormi nelle condizioni di mangiare quotidianamente. Se il mio problema fosse solo la morte dei miei parenti, probabilmente mi troverei in una società in cui i miei parenti muoiono spesso, dove quindi la medicina avrebbe fatto davvero pochi passi in avanti e senz’altro non è questo il mio caso, dato che non vivo nel 1300 e i miei genitori non hanno la peste. E anche qui direi che la società avrebbe ben poco da redarguirmi.

Non è un caso se i disturbi alimentari, così come tutta una serie di disturbi psicologici che ci affliggono al giorno d’oggi, sono indissolubilmente legati a quella che chiamiamo la società del benessere.

Di problemi legati alla sopravvivenza almeno noi che viviamo nella parte fortunata del mondo, non ne abbiamo. Ce ne siamo creati altri da soli? Probabilmente sì, data la natura cogitativa assolutamente unica della nostra specie e la nostra inclinazione al pensiero astratto. Ma laddove “da soli” indica una porzione pressoché ampia della popolazione umana, ossia come minimo tutto il primo mondo, forse è il caso di darci una mano e smetterla di respingere le fragilità che noi stessi abbiamo generato.